12/12/2023

盧孟佑醫師:小朋友也會貧血嗎?

11/14/2023

劉耀臨醫師:複視,為什麼一個東西會看成二個?

10/12/2023

楊佩珊醫師:女性漏尿很常見,積極處理不尷尬

文,黃秀美(健康專欄作家)

Q1:什麼是應力性尿失禁?

A:尿失禁主要是還沒有準備要解尿時,就突然無法控制的解尿出來,是相當尷尬的情況。

應力性尿失禁發生的原因,主要是控制解尿的骨盆底肌群無力,當下腹突然出力的時候,像是打噴嚏、咳嗽或大笑、跑步趕紅綠燈時,就發生漏尿而出糗。

Q2:為何女性比較容易有應力性尿失禁?

A:女性的尿道較短,又不像男性在膀胱下方、尿道兩側,有攝護腺可幫助膀胱的肌肉控制, 一旦托著膀胱、尿道的骨盆底肌群,隨著長期便秘、咳嗽、懷孕、生產、肥胖,或是經常提重物等等因素,會使得骨盆底肌群因承受壓力而變得比較鬆弛無力,較容易有應力性尿失禁的困擾。

如果曾經接受外科手術,例如:開過婦科或大腸的刀,也有可能影響到骨盆腔肌肉群的結構,降低骨盆腔肌肉群的肌力而增加應力性尿失禁的風險。

10/03/2023

蘇冠文醫師:認識千變萬化的食物過敏

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖,樹下繪本

明明是很有營養的天然食物,但對有食物過敏的小朋友來說,萬一不小心吃到,卻會引發身體不舒服的症狀,少數對特定食物嚴重過敏的孩子,甚至連食物碎屑接觸到皮膚,都有可能會出現極度不適而必須馬上打急救針救命。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風溼科主任蘇冠文醫師說,「今年剛發表在國際期刊《微生物學、免疫學和感染雜誌》的台灣本土食物過敏流行病學研究報告是2017年時,以食物過敏調查的問卷,總共調查台北市的25所國小一年級、24所國中二年級的學生及家長。在16,200 份有效問卷中發現,曾被醫師診斷有食物過敏的兒童有10.4%,成人則有 12.5%。相當於每十人,至少有一人有食物過敏,跟2004年的食物過敏比例兒童7.7%、6.4% ,皆呈上升的趨勢。」

食物過敏引起的症狀,以蕁麻疹最多,其它症狀還有異位性皮膚炎、呼吸困難、聲音沙啞、臉色蒼白、頭暈、昏倒,還有噁心、嘔吐、肚子痛等等腸胃道症狀等等。而會過敏食物的種類中,以蝦、蟹比例最高,其它還包括有蛤蜊、蛋、奶、魚、水果、花生、芝麻等等。台灣對花生過敏的小朋友雖然不多,但也從2004年的0.5%提高到2017年的1.1%。

9/05/2023

張明瑜醫師:小朋友也會睡不好嗎?

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖,樹下繪本8/01/2023

吳佩昌醫師:認識護眼的長短效散瞳劑

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖,樹下繪本

好不容易告別三年多的新冠肺炎疫情,學校已經開始放暑假,小朋友們是天天宅在家吹冷氣、滑手機、玩平板,還是好好利用不上課的時光跟家人去游泳、打球、玩滑梯呢?

高雄長庚眼科近視防治中心主任吳佩昌醫師說,「新冠肺炎疫情後,我們發現很多小朋友的近視加深,視力明顯惡化了。根據中國山東肥城上萬學童的視力調查,也發現國小一年級小朋友的近視率從5%飆升到25%,相當四個學童中,就有一位已經罹患近視,會拉長眼軸,讓眼睛的結構變得越來越脆弱,預期這些小朋友未來都有可能變成五百度以上的高度近視,而有失明風險。」

一旦小朋友開始近視,每年約會增加一百度,眼軸也會被拉長0.3公釐,而近視每增加一百度,未來得到黃斑部病變的機會,就會增加67%。當眼軸拉長2公釐,相當於近視六百度,更會大大增加40倍視網膜剝離的風險。嚴重的黃斑部病變、視網膜剝離,都會導致眼睛失明。

事實上,每個小朋友剛出生時,都是生理性的遠視,隨著年紀漸長,眼球發育,遠視的度數會越來越少。若幼稚園、國小低年級時的遠視少於一百度,國小中高年級時的遠視低於五十度,就有步入近視的風險。因此,強烈建議小朋友每半年要到眼科做一次散瞳驗光檢查,將度數記錄在視力存摺中,持續追蹤。

7/18/2023

許巍鐘醫師:腺樣體肥大4問

文,黃秀美(健康專欄作家、名醫一點通 • 健康網 主筆)

Q1:什麼是腺樣體?為什麼腺樣體會肥大?

A:口腔裡有一圈名為瓦代爾氏環(Waldeyer's ring)的淋巴組織,是我們人體抵禦外來病菌的第一道防線。一般人比較熟悉的扁桃腺,也就是一張開嘴巴可以看到咽喉二側的顎扁桃腺,就是其中之一的主要成員。

而肉眼無法直接看見的,還有藏在舌根後方的舌扁桃腺,以及位於鼻咽部深處,緊鄰耳咽管開口的耳咽管扁桃;和在鼻咽壁正中央像香蕉形狀的腺樣體。

腺樣體的淋巴組織一般會在孩童4、5歲時,體積成長到最大,並隨著年齡增長,約在5〜7歲期間慢慢萎縮變小。但如果鼻過敏較為嚴重或上呼吸道反覆感染,就有可能會讓腺樣體的免疫反應持續處於不斷的發炎狀態下而過度肥大,造成後鼻孔的阻塞。

因此,有過敏體質的學齡前及國小低年級小朋友,常常是腺樣體過度肥大的好發族群。成人若還有鼻咽部淋巴組織增生,尤其是單側不對稱性的腫大,就要小心留意是否有罹患鼻咽腫瘤甚至鼻咽癌的可能性。

Q2:腺樣體肥大會有什麼症狀,會造成什麼問題?

A:對幼兒來說,腺樣體肥大會出現鼻塞、鼻涕倒流、鼻音過重的症狀,而導致常常得張口呼吸,有些家長可能還會發現孩子睡眠時的呼吸打呼聲很大、斷斷續續、睡不安穩。有些孩子會睡一睡,突然停止呼吸,或出現查不出原因的夜間尿床等等,類似阻塞型睡眠呼吸中止症的相關症狀。

7/04/2023

歐良修醫師:一起守護兒童用藥安全

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖,樹下繪本

最近傳出多位幼兒因出現異常的情緒行為問題,由家長帶往醫院就診後,意外發現小朋友體內被檢驗出相當微量安眠藥物成份,引發家長恐慌及社會的高度關注。

臺灣兒科醫學會祕書長,同時也是林口長庚兒童過敏氣喘風濕科歐良修醫師表示,「剛開始是家長在群組討論中發現,不同班級、不止一位孩子情緒怪怪的,出現跟平常不太一樣的變化,變得很會發脾氣、異常哭鬧、睡覺的狀況不穩定,再加上小朋友曾提及有喝到不明的『彩虹藥水』。在與醫院內兒童重症加護科醫師討論評估後,針對6到8項可能藥物,作血液跟尿液的檢查,有少部份幼兒的血液檢驗出微量安眠藥成份中的苯巴比妥(phenobarbital)。」

苯巴比妥屬於中樞神經抑制劑會讓神經傳導物質GABA的功能比較安定,具有鎮靜、安眠、抗癲癇的功能,有可能會讓人想睡、精神不容易集中、晃神、步態不穩。過量,也可能會呼吸抑制而發生休克的危險。

用於治療幼兒癲癇時,因每位幼童對藥物的代謝率相差很大,而且治療劑量跟會產生副作用的劑量很接近。因此,即使是使用於抗癲癇的治療用途時,也會謹慎監測藥物濃度來評估治療的效果及安全性。目前也被衞福部食品藥物管理署列為第四級管制藥品,必需經由醫師處方使用開立。

6/06/2023

楊俊仁醫師:病從口入的A型肝炎

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖,樹下繪本

進口到台灣的冷凍莓果,接連驗出A型肝炎病毒,引發各界的關注,衛生福利部疾病管制署呼籲曾經食用這些冷凍莓果的民眾,從最後一次食用日的次日起進行60天的「自我健康監測」。

新竹市立馬偕兒童醫院楊俊仁院長,在2005年時曾發表北部地區一年級到六年級學童的A型肝炎研究,發現僅有1.4%曾感染過A型肝炎。另一個由臺中榮總兒童肝膽腸胃科吳孟哲主任在2015年時所發表中部地區一到十五歲以下兒童的A型肝炎研究,更發現只有0.8%曾感染過A型肝炎。表示台灣小朋友絕大部分缺乏A型肝炎抗體保護,容易被感染。

楊俊仁院長說,「上海市在1988年時,因為貝類被A型肝炎病毒污染,爆發過大規模的急性A型肝炎疫情,當時造成約30 萬人感染,更有47人因此死亡。而會罹患急性A型肝炎,主要是因為吃了被A肝病毒污染的食物,也由於A肝病毒是一種不耐熱的病毒,因生食、未充份加熱而感染到的機會較高,會造成肝臟發炎。潛伏期可長達二周到五十天,平均一個月左右。因此,大部份得到急性A型肝炎的病人,早已經想不起來自己到底是怎麼吃到被A肝病毒污染的食物而追查困難。」

5/09/2023

施一新醫師:皮膚上粗粗的小肉球,病毒疣

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖,樹下繪本

手指、腳底長出厚厚粗粗的小肉球,當小肉球越長越多或是越長越大,被壓迫到時會覺得疼痛是許多小朋友會被爸爸媽媽帶到兒童皮膚科看診的常見原因之一。

林口長庚紀念醫院兒童皮膚科主任施一新醫師說,「這些摸起來硬硬的凸出物,很常見的原因是接觸到人類乳突病毒造成感染,導致皮膚角質層變厚,而長出凸凸的病毒疣,有時候,也會因免疫力變好而自動痊癒,也不見得一定要治療,但因為病毒疣有傳染性,如果小朋友忍不住偷偷抓破,有可能會擴散到其它位置,再加上台灣家庭往往會共用浴室,也有機會傳染給其它同住的家人。」

但並不是每個人接觸到人類乳突病毒,都一定會被感染。小朋友是因為身體的免疫力發展,還不成熟,再加上學校中有很多團體活動,像是共用教具,一起去游泳、戲水,這都會增加許多接觸感染的機會。而手指、腳底、腳趾,都是病毒疣好發的位置。

4/11/2023

朱家瑜醫師:又乾又癢的異位性皮膚炎

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖,樹下繪本

季節交替,忽冷忽熱,你是否常常在運動流汗後或半夜睡覺時,皮膚癢到不行,忍不住抓到皮破血流,卻又越抓越癢。而被皮膚科醫師診斷出有異位性皮膚炎的體質呢?

臺大醫學院皮膚科教授,同時也是異位性皮膚炎病友協會理事長的朱家瑜醫師說,「異位性皮膚炎的小朋友,因天生皮膚角質層有缺損,又缺乏完整的皮脂膜保護,易受外界的環境變化、過敏原刺激,像是接觸到貓毛、狗毛、塵蟎而出現搔癢的症狀。」

急性發作時,可能會抓到皮膚流湯流水。所以也常被說是得了「溼疹」。身上抓痕累累,特別是脖子、手彎、腳彎、股溝這些容易悶住不通風的位置最常有發炎的紅疹。長期反覆發炎,也會讓皮膚顯得乾乾粗粗脫屑,摸起來很粗糙像砂紙。有時會被誤會是皮膚有傳染病或沒洗澡而被孤立。

3/13/2023

林祐賸醫師:長輩怕中風?不能不認識心房顫動

文,黃秀美(健康專欄作家)

嘉義縣是全台灣老化指數最高的縣市,每五人中,就有一位是超過65歲的年長者。而根據「全嘉心房顫動大篩檢,全民一起防中風計畫」活動中,也發現有1.5%的受檢者發現異常就醫治療。

嘉義長庚醫院心臟內科系重症醫療科主治醫師林祐賸醫師說,「心房顫動(AFib)的發生率是年紀越大發生率越高,會增加五倍中風的風險,早日發現心房顫動及早預防很重要。而且嘉義地區有許多家庭是老人家照護老人家,在門診病患裡,有一對七十多歲的老夫妻,就是老太太患有心房顫動,身體一虛弱、沒力時會發生跌倒的意外,因此老先生不管走到哪裡,都會穩穩抓著太太的手,深怕老太太又突然跌倒受傷是名符其實的『牽手』,感情非常深厚,也很積極配合治療。就是怕萬一中風倒了癱在床上,另一個人失去依靠會更慘。」

預防血栓引起中風,新式抗凝血劑扮演關鍵角色

心房顫動發作時,心房跳動的次數往往會超過350次,心室有可能因為心房跳動太快而顯得手忙腳亂跟不上,因此常會心跳忽快忽慢,同時,因為心房心跳過快,使得心房裡的血液,像一灘沈積的死水,易產生血栓,萬一血栓被帶到腦部,塞住腦血管,就是缺血性中風,建議依中風的風險來評估是否要服用抗凝血劑來預防中風的發生。

2/14/2023

童怡靖醫師:長得太快會是性早熟嗎?

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖,樹下繪本

現在的小朋友營養好,發育快,但如果小小年紀,早早進入青春期,身高開始衝刺,會不會是性早熟而影響到未來長大後的身高呢?

台大兒童醫院小兒內分泌科童怡靖醫師說,「進入青春期,生長開始衝刺,但第二性徵發育成熟後,骨骼的生長板也會逐漸閉合,就不會再長高了。如果小朋友太早進入青春期,也會提前長大成人,到達長高的終點。這個過程如果是進展過於快速的性早熟,就可能會壓縮可以長高的時間,讓生長板在較短的時間內提早閉合,影響到最後成人身高。此外發育速度太偏離同儕,像是長太快、長太慢,對於外觀跟社交適應,也都會是挑戰。」

一般來說,女生是約八到十三歲,男生約九到十四歲會開始進入青春期,青春期開始後的四到五年左右發育會逐漸成熟。這段期間,身高也會明顯抽高。

2/08/2023

陳苡靜醫師:RSV病毒夾擊,肺炎伺機而動?

文,黃秀美(健康專欄作家)

中央流行疫情指揮中心於10月25日記者會提及,依據當時台灣的疫情統計顯示:除了新冠病毒外,呼吸道融合病毒(RSV)、流感、肺炎鏈球菌肺炎是全台前三大病菌,不禁讓許多民眾開始關注其他病菌的感染問題。

而根據知名期刊美國醫學會雜誌(JAMA)分析指出,以往呼吸道融合病毒疫情爆發時間是從深秋開始,12月、1月或2月會達到高峰,而2022年爆發時間較早,且住院人數也持續增加,提醒臨床醫師跟公衛體系要提高警覺。

長庚兒童醫學中心台北兒科主治醫師陳苡靜醫師表示,呼吸道融合病毒也可能跟其他幾種呼吸道疾病,包括新冠肺炎、副流感病毒、鼻病毒及流感同時發生,會是臨床醫師在診斷與治療上的一大挑戰。

1/10/2023

王廷明醫師:只要我長高,密訣在哪裡?

文,黃秀美(健康專欄作家)

圖/樹下繪本

2022年世界盃足球賽由阿根廷贏得冠軍,但你知道嗎?阿根廷國家隊的隊長梅西,在念小學時,曾經因為身高比同齡小朋友矮很多被診斷出有生長激素不足的異常,經過多年的治療,才能長到169公分高,向來身材嬌小的他,目前也是世界級的頂尖足球選手。

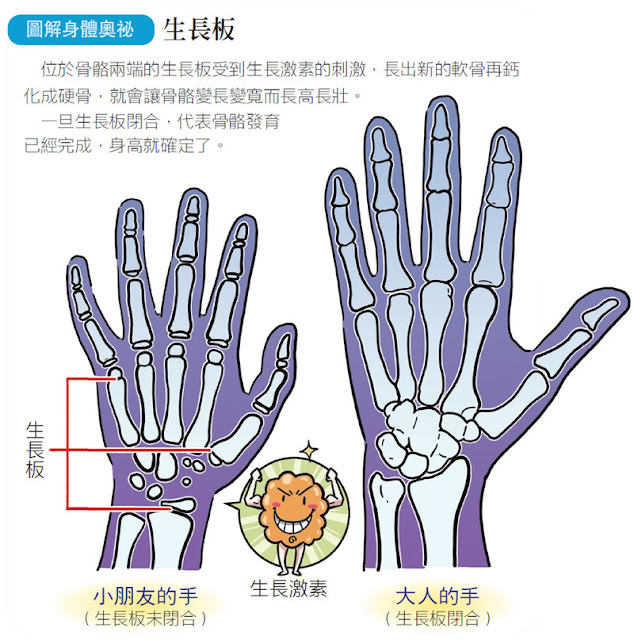

臺大醫院小兒骨科主任王廷明醫師說,「小朋友會長高是因為骨骼兩端的生長板,受到生長激素的刺激,不斷的增生,先長出新生的軟骨,然後再鈣化形成硬骨,讓骨骼變長就會越長越高。若是經醫師評估有生長激素不足,可以每天施打生長激素來補充,但是施打生長激素時,也要密切監控骨骼發育的狀況,比如說:有些小朋友天生原來就有脊椎側彎的問題,就要留意脊椎側彎有沒有因此而惡化。」

而且,有的小朋友長得快、有的小朋友長得慢。現在個子小,不代表以後都會長不高。

1/09/2023

林韋丞醫師:3類心房顫動,中風的風險有差嗎?

文,黃秀美(健康專欄作家)

你怕中風嗎?你知道心房顫動(AFib)是最常見的心律不整,而且會增加五倍中風的風險嗎?根據一份長達十年,囊括近29萬心房顫動病友的本土研究,也顯示台灣20歲以上的民眾,終身有七分之一的機率會罹患心房顫動。而80歲以上的長者,十人約有一人會有心房顫動。

阮綜合醫院心臟內科科主任林韋丞醫師說,「心房顫動會讓心跳快又亂,依發作持續時間的長短,約可分為三類:48小時內會恢復是陣發性心房顫動,持續超過七天是持續性心房顫動,若一直持續發作,沒有辦法在短時間內恢復,就是永久性心房顫動。而陣發性跟永久性心房顫動,在中風的風險上,差異並不大,同樣會增加高達5倍中風的風險。高齡、高血壓、高血糖、血脂異常、心衰竭、瓣膜性疾病、甲狀腺亢進、肥胖、肺功能異常、腎臟功能不好或有睡眠呼吸中止症,這些共病,以及吸菸、酗酒,都會增加心房顫動的機率。

沒有明顯症狀的心房顫動,有可能被低估

值得注意的是,心房顫動發作時,也有可能沒有自覺症狀,因此有可能被低估。倘若你摸自己的脈搏,呈現忽快忽慢的跳動,或是以血壓計量血壓時,常發現心跳數的起伏很大,使用穿戴式穿置時,有偵測到心房顫動的警示,即使沒有覺得心臟亂跳,也要高度懷疑,進一步接受專業醫師的評估。

林韋丞主任說,「現在有許多24小時心電圖、連續十四天的心電圖偵測器,很多進一步的偵測方式,可以檢測是否有心房顫動的發作。24小時心電圖,要注意貼好貼片後,不要洗澡,以免貼片脫落。十四天的心電圖偵測器是以防水膠布把晶片貼在胸口的位置,可以透過遠端的雲端監控、AI自動判讀,精確度高。」